京都観光 おすすめ 寺院 浄土宗 北区・上京区

京都観光におすすめの寺院 浄土宗①

平安時代末期、法然(源空)の開いた浄土宗の一宗派です。阿弥陀仏を崇拝しその本願を信じて念仏を唱えることによって西方浄土への往生を願うことを教えとしています。法然の没後、弟子の源智が知恩院の基礎を築きました。江戸時代に徳川氏の外護のもとに知恩院を総本山に、増上寺を総録所に教団体制が確立されました。京都には四ケ本山と西山三派の本山があります。

●地蔵院(椿寺) (北区大将軍川端町) 本尊=五劫思惟阿弥陀如来 山号=昆陽山 726年行基の開創。本堂前にある五色の八重散椿は豊臣秀吉が寄進したものの二代目です。与謝蕪村の師である早野巴人の墓や、赤穂浪士を援助した天乃屋利兵衛の墓があります。

●上善寺 (北区鞍馬口通寺町東入上善寺門前町)本尊=阿弥陀如来 山号=千松山 円仁(慈覚大師)が天台密教の道場として開創しました。本尊の阿弥陀如来は行基作と伝えられています。地蔵堂の鞍馬口地蔵は六地蔵巡りのひとつです。

●阿弥陀寺 (上京区寺町通今出川上鶴山町)本尊=阿弥陀如来 山号=蓮台山 織田信長の法名「総見院」を冠しています。開山は清玉上人で正親町天皇や織田信長等多くの武将から帰依をうけ、伽藍も整ったそうです。墓地には信長父子や森蘭丸の墓があります。

●釘抜地蔵(石像寺) (上京区千本通上立売上花車町) 本尊=阿弥陀如来 山号=家隆山 819年空海が建立し、のち俊乗坊重源が浄土宗に改宗。もとは苦抜地蔵と呼ばれていましたが、前世の罪で手の病気に苦しむ商人の夢に地蔵菩薩が現れ、手に刺さっていた一本の釘を抜いて救ったことから釘抜地蔵と呼ばれ苦しみを抜くという信仰が生まれました。

●清浄華院 (上京区寺町通広小路上北之辺町)本尊=阿弥陀如来 浄土宗京都四ケ本山のひとつです。860年清和天皇の勅願で円仁(慈覚大師)が四宗兼学道場として禁裏内に開山し、12世紀後半に法然が浄土宗に改めました。寺宝に南宋仏画の優品である阿弥陀三尊像(国宝)や御影堂に安置される秘仏泣不動尊の物語を書いた「泣不動縁起絵巻」があります。

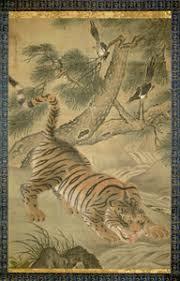

●報恩寺<鳴虎> (上京区小川通寺之内下的場町)本尊=阿弥陀如来 山号=堯天山 豊臣秀吉が寺宝の虎の図を気に入って聚楽第に持ち帰ってしまったところ、毎夜画中の虎が鳴くために寝られず寺に返したという逸話があります。「鳴虎図」は明代寧波出身の画家陶逸の筆によるもので12年に一度寅年の正月三が日に公開されます。福岡藩主黒田長政が入洛した際、報恩寺滞在中に死去したので位牌が残されています。

関連する投稿

現在の記事: 京都観光 おすすめ 寺院 浄土宗 北区・上京区