京都観光 おすすめ 京都の芸術 狂言

京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 狂言 和泉流

狂言は、室町時代に成立した滑稽なセリフ劇です。猿楽能の隆盛とともに、演能の合間に演じる芸能として発展しました。江戸時代には、大蔵・鷺・和泉の三流が存在し、京都では和泉流の狂言師が活躍しました。和泉流は、京都の手猿楽(素人猿楽)の狂言とし活動していた山脇和泉元宣が、尾張徳川家に召し抱えられ、同じ手猿楽狂言の野村又三郎・三宅藤九郎らを傘下に加えて流儀を確立しました。禁裏への参勤を主として京都で活動を続け、京流とも呼ばれました。宗家の山脇和泉は、後の代に名古屋に移住しますが、野村・三宅両家は京都で活動を続け、明治維新後、宗家とともに東京に移りました。

京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 狂言 茂山家

江戸時代後期の京都の狂言界では大蔵流狂言の茂山家が台頭しました。天保年間(1830年~1844年)に茂山家九世正逓(まさとら)は佐々木忠三郎と言え、茂山家の内弟子から養子に入り、近江国彦根藩井伊家に召し抱えられて茂山千五郎家が確立しました。また弟弟子で同様に茂山家の養子になった小林卯之助も分家である茂山忠三郎家を成立させました。明治時代以降は、茂山家が京都の狂言を主導することになりました。一時衰退していたきょうとの能楽会を支え、狂言の普及と大衆化に貢献しました。親しみやすく庶民的な芸風で知られています。

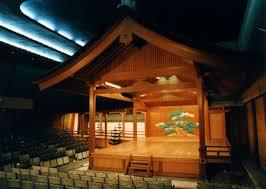

京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 狂言 能・狂言の観覧施設

一般的に能の公演では、能一番ないし二番に必ず必ず狂言が一番組み込まれます。また狂言会が独自に行う狂言でけの舞台もあります。京都には、能・狂言の観覧施設として、京都観世会館(左京区岡崎円勝寺町)、金剛能楽堂(上京区烏丸通中立売上)、大江能楽堂(中京区押小路通柳馬場東入)、河村能舞台(上京区烏丸通上立売上)があります。

関連する投稿

- 京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 花街のしきたり Art Kyoto Hanamachi

- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の行事 Art Kyoto Hanamachi

- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の歴史② Art Kyoto Hanamachi

- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の歴史① Art Kyoto Hanamachi

- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 京舞と井上流 Kyoto Art Kyomai(Kyoto Dance)

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の芸術 狂言