京都観光 おすすめ 京都の美術 京都の絵画 鎌倉時代~室町時代~安土桃山時代

京都観光 おすすめポイント 京都の美術 京都の絵画 鎌倉・室町時代

平安時代末期から鎌倉時代にかけて「似絵」とよばれる肖像画が描き出されました。神護寺には「伝源頼朝像」「伝平重盛像」「伝藤原光能像」の束帯姿の肖像画があります。高山寺には「明恵上人像」があります。またここには日本の漫画の先駆けともいわれる「鳥獣人物戯画」があります。みどころのひとつです。

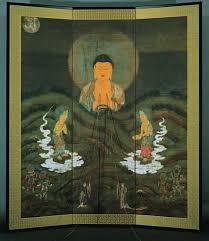

永観堂(禅林寺)の「山越阿弥陀図」は山の間から上半身を現した阿弥陀如来が描かれていて、極楽往生の願いが伝わってきます。知恩院の「阿弥陀二十五菩薩来迎図」は、臨終の往生者のもとへ急ぎ下向してくる阿弥陀如来と諸尊を表現しています。これらは専門的な絵師の手になるものであり、宮廷の絵画を管理する絵所預(えどころあずかり)の土佐派の絵師や絵仏師などが誕生しました。

室町時代、将軍家には同胞衆が管理する中国の水墨画が収集されて、それを学ぶ雪舟や狩野正信などの絵師が京都に集まり活躍しました。書院造りの成立とともに、掛け軸を飾る床飾りも確立しました。幕府の絵師としては狩野派が一大勢力となりました。一方で朝廷の絵所として土佐派も伝統を継承していて、狩野家と土佐家は姻戚関係にありました。雪舟は相国寺で学び、中国に遊学し、帰国後は日本の水墨画の師として仰がれました。雪舟が晩年描いた「天橋立図」は京都国立博物館で見ることが出来ます。狩野正信は幕府お抱え絵師となり、狩野派は江戸時代末期まで継続することになります。大徳寺などの禅宗寺院では狩野派の絵が多く見られます。

京都観光 おすすめポイント 京都の美術 京都の絵画 安土桃山時代

安土桃山時代になると、絵画は宗教画から離れ、世俗の様相を表現するようになりました。京都の四季の風俗を描く狩野永徳の「洛中洛外図屏風」には、扇を手にする庶民が多く登場するようになります。俵屋宗達はその名人として有名で建仁寺の「風神雷神図屏風」や養源院の杉戸絵「唐獅子図」「白象図」はユーモアたっぷりに描かれていて後世に影響を及ぼしました。

また社寺や武将の命を受けて描かれる障壁画ではなく、庶民が手にする扇や四季の変化に応じた室内装飾に用いられる屏風が生産され、そこに絵を描くことが始まりました。注文されて制作する絵の他に、既製品として絵を売り出す「絵屋」とよばれる工房組織も出来ました。

能登出身の長谷川等伯は、実子であり久蔵や一門の手により智積院に現存する金碧障壁画「桜楓図」や妙心寺の龍泉庵に「枯木猿喉図」を描き、狩野派に対抗しました。狩野派に学んだ海北友松も一派を形成し、建仁寺本坊に水墨画の「花鳥図」や「雲龍図」、妙心寺に「琴棋(きんき)書画図」や「花卉(かき)図屏風」を描きました。

関連する投稿

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の美術 京都の絵画 鎌倉時代~室町時代~安土桃山時代