京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京焼・京漆器・京指物

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸品 京焼・清水焼

京都で生産される陶磁器を総称して京焼と呼び、清水焼はその代表です。陶器は土物、磁器は石物とよばれています。江戸時代初期に野々村仁清が色絵陶器を完成させ、尾形光琳・尾形乾山が優雅な作品を世に出し、京焼の大衆化・ブランド化に尽力しました。磁器は江戸時代末期、奥田潁川が中国明代の磁器を手本に古染付、赤絵に独自の境地を開き、でしの青木木米が日本独自の気品豊かな煎茶器を残しました。明治時代初期にはドイツのワグネル博士を招き、陶磁器や七宝の釉薬などに新技術を導入しました。

京都は陶土に恵まれていないため、滋賀県の信楽や熊本県の天草などから仕入れています。焼成は当初は京式登り窯に依存していましたが、ガス窯や電気窯が主流になったことをきっかけに山科区の清水焼団地や宇治市の炭山工芸村に移転し、大衆品から高級品まで生産しています。手造りで多品種少量生産が他地域と異なります。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸品 京漆器

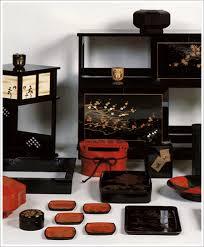

京漆器は器物の素材である木地選びから塗り、加飾と複雑な工程の連続です。縄文時代の遺物から漆が見つかっていて、伝世品として最古の漆工芸品は法隆寺の「玉虫厨子」です。豊臣秀吉と正室北政所の菩提寺である高台寺の「蒔絵調度類」は有名です。江戸時代には、本阿弥光悦や尾形光琳らが蒔絵の意匠などにも才能を発揮しました。

現在では、京漆器の需要の大部分は棗(なつめ)などの茶道具が中心で、他産地に比べると少品種で高級品です。木地作り、地固め、布着せ、地付け、くくり錆、錆付などの工程をへて中塗りや上塗りなど塗りと研ぎが繰り返されます。加飾は蒔絵、螺鈿などに大別されます。蒔絵は漆で模様を描き、乾燥しないうちに金銀粉を蒔き、さらに漆を塗って研ぎ出します。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸品 京指物

指物とは、室町時代以降に建具師や家大工から専門化した指物師による木工芸のことを言います。代表的なものに京箪笥、棚、机、椅子、下駄、酒器、茶道具、硯箱や照明用具などがあります。箪笥などの調度指物と茶道指物のふたつに大別できます。金釘を一本も使わずに木板を組み合わせたり、ホゾに指し込んだりして箱物などを作ります。総桐箪笥は最高級品で親子、孫の三代にわたり使うということも少なくないです。私の実家にまだ残っています。桐などの原木は長期の乾燥、製材、粗削り、寸法決め、組み立て加工、ムクの木や木賊(とくさ)での磨きが必要とされます。加飾には蒔絵・漆絵・彩絵・箔・金銀泥・砂子などを用いられています。

関連する投稿

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京縫・京黒紋付染・京組紐

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京小紋・京鹿の子絞り・西陣織・友禅染

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京仏具・京印章・神祇装束調度品・京石工芸品

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京象嵌・京人形・京表具・京刃物

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京竹工芸品・京扇子・京団扇

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京焼・京漆器・京指物