京都観光 おすすめ 京都の工芸 西陣織・友禅・京焼

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 本阿弥光悦

本阿弥光悦は徳川家康から受領した鷹峯に職人を集め「光悦村」を開いて工芸品を生み出しました。本阿弥光悦は舟橋蒔絵硯箱に金の輝きと鉛の肌合いの調和を求めました。その楽茶碗は「毘沙門堂」の赤、「不二山」の白の意匠で茶人に喜ばれました。角倉素庵と組んだ出版物には、本阿弥光悦の書と俵屋宗達の版下絵が融合した美しい謡曲本があって嵯峨本とよばれています。本阿弥光悦は近世工芸を代表する芸術家であり、琳派の祖となりました。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 京焼

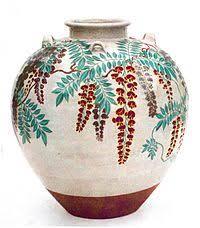

江戸時代初期、御室に窯を築いた野々村仁清は、色絵陶器によって京焼の窯に新風を吹き込み名声を高めました。野々村仁清を継承する尾形乾山は晩年になって鳴滝窯を築き制作を開始しました。本阿弥光悦とは親戚関係にあり琳派の継承者でもありました。その後、奥田頴川(えいせん)が粟田口で呉須赤絵や染付の磁器を作り始め、青木木米・仁阿弥道八・永楽保全などが輩出し、五条坂を中心とした清水焼の名前で知られる焼物へと発展してゆきました。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 西陣織と京友禅

上京区の大宮近辺には平安時代、織部司があったところで、鎌倉時代から室町時代にかけて、糸を先に染めてから織る、「先染め」である織物は「大宮絹」の名前で知られていました。応仁の乱後には職人が西軍の陣地に集まったので「西陣織」の名称が生まれました。中国から空引機(からびきき)が導入されたのをきっかけに金襴(きんらん)・緞子(どんす)・間道(かんとう)などの高級織物が生まれました。

白糸を織ってから染める「後ろ染め」の織物では、辻が花染・友禅染・茶屋染などが有名です。桃山時代に流行した「辻が花染」には,絞り・摺箔(すりはく)・刺繡が併用されていて織物にはない自由な文様が残されている。この他にも宮崎友禅斎が考案したともいわれている絵のような文様で知られる「友禅染」が創出されました。「茶屋染」は創案者が豪商茶屋四郎次郎といわれていて、流氷など爽やかな文様が施されています。尾形光琳の名からとられた「光琳雛形」という文様集が出版されるなど、様々な流行が生み出されました。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 金工

金工では平安時代の三条小鍛冶宗近、鎌倉時代の粟田口国友の名前が有名な刀鍛冶を筆頭に、室町時代の後藤祐乗に代表される装剣金具、神輿や建築に付随する飾金具の技術なども京金具として全国に知られていました。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 近代の工芸

近代の京都の工芸は、世界の万国博覧会に出品されて名声を博し、殖産興業の一翼を担いました。並河靖之は金銀線を用いた有線七宝の技法で有名です。神坂雪佳は「京都美術協会雑誌」の編集者となって京都の近代工芸の活性化をはかりました。京都の高度な工芸技術は日本文化を世界に知らしめ、アールヌーボー運動に影響を与えました。

関連する投稿

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京縫・京黒紋付染・京組紐

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京小紋・京鹿の子絞り・西陣織・友禅染

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京仏具・京印章・神祇装束調度品・京石工芸品

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京象嵌・京人形・京表具・京刃物

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京竹工芸品・京扇子・京団扇

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の工芸 西陣織・友禅・京焼