京都観光 京料理 歴史

京都観光 京料理 特色

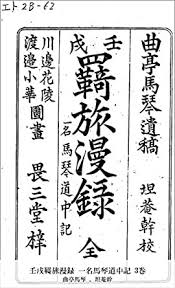

滝沢馬琴は、京で良いものとして「女子、鴨川の水、寺社」を挙げ、悪いものとして「吝嗇、料理、船便」を挙げ、更に京都の魚料理を散々けなした挙句、京都で味の良いものと言ったら、麩&湯葉&芋&水菜&うどんくらいのものだろうと「羇旅漫録」で言っています。土地の利を活かした野菜料理に関しては、さすがの馬琴も文句のつけようがなかったらしく、京料理の特色のひとつは蔬菜文化といえるかもしれません。

京都観光 京料理 歴史

京都に都が定められても、海からは遠かったため、淡水魚の他は塩物や干物が中心で、蔬菜類と猪&鹿&雉&鴨などの肉を加工して食していました。こうした食材を使って平安貴族たちが催した饗宴が「大饗」です。大饗には中宮や東宮が行う「二宮大饗」と、大臣家が行う「大臣大饗」の二種類あり、台盤の上に並べられたため、台盤料理ともいわれるハレの料理でした。

鎌倉時代には公家の食膳形式を借用していた武士も、室町時代になると武家故実が整い、小笠原・伊勢の両家が特別の地位を占めるようになります。その中で専門の包丁家が現れるようになりました。足利将軍家の包丁人大草公次から始まる大草流、細川春元の包丁人から興った進士流、三河の松平氏の園部流などです。こうして武家の式正料理としての本膳料理が成立し、この形式の最も形が整った姿が「七五三膳」と称されるものです。この解釈には、本膳に盛られる菜の数からの呼称とする説と、伊勢貞丈による膳の数から来たとする説の二種あります。

京都観光 京料理 歴史

これらの流れとは別に、精進物と称される形式の料理も発達しました。これは魚鳥の料理である「ごんぎり」に対する蔬菜料理ですが、禅宗寺院における斎食の作法の定着とともに、草庵茶の懐石料理へと集約されてゆきます。

村田珠光による草庵茶は、茶の湯の質的変化をもたらすと同時に、料理も大きく変貌しました。さらに武野紹鷗、千利休による禅宗との結びつきによって、精神性を重視するわび茶が強調され、いわゆる茶事における一汁三菜を基本とする懐石料理へと進んでゆきます。

わび茶が不完全な美の中に、心入れのたぎりをもって成り立っているように、懐石もまた極限に簡素化された中に、「こころ」を盛り付けたのです。そこには四季の移ろいが巧みに映され、器物との調和が図られ、盛り付けという感覚に繊細な美しさが集約されています。これが江戸時代に入って京料理として定着してゆく原点となりました。

京都観光 京料理 ユネスコ無形文化遺産

平成二十五年十月、京都市は「京都をつなぐ無形文化遺産」制度を創設し、その第一号として「京の食文化-大切にしたい心、受け継ぎたい知恵と味」を選定しました。同年の「和食」のユネスコ無形文化遺産への登録も、京都が中心になって働きかけた結果でした。

関連する投稿

- Tofu & Yuba 豆腐と湯葉

- 京漬物 Kyoto`s Pickles

- Buddhist Vegetarian Cuisine 精進料理

- Kyoto Vegetables 京野菜

- 京都の水 Kyoto Water

現在の記事: 京都観光 京料理 歴史