京都観光 おすすめ 京都の工芸 漆芸・蒔絵・茶道

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 平安京を飾る工芸

京都には官営工房が設置され、遣唐使などが持ち帰った先進技術が民間に伝えられ、さまざまな工芸が創出されました。大極殿の甍を飾る緑釉瓦の焼成、宮廷用の和紙をすいた紙屋院、寺院建築の内部空間を飾った釘隠しの金工、仏を美しく飾る截金細工は仏像や仏間に用いられ、さまざまな工芸が京都から日本全土に波及してゆきました。歴史を通して、京都には常に工芸の先端技術が集積していました。金工品では神護寺の梵鐘、東寺の密教法具にその姿を残しています。平等院の棟を飾った鳳凰も優れた金工の技術を表現していてます。平等院阿弥陀堂の天井には鏡がつけられ、蝋燭の光が反射し阿弥陀浄土を示しています。漆工では仁和寺に、研ぎ出し蒔絵の技法で極楽にすむ鳥を表現した宝相華迦陵頻伽蒔絵塞冊子箱が残っています。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 漆芸の発展

漆芸は鎌倉時代に独自の工芸品を創出しました。漢字・かな文字をとりいれた蘆手絵文様の手箱や硯箱が作られました。文字と絵画が一体となった蒔絵による装飾文様が生み出され、道具として機能的に使われながら、和歌など古典文学の世界に遊ぶ工夫がこらされていました。室町時代以降の工芸品は、現在でも数多く見ることが出来ます。南禅寺の鎌倉彫牡丹模様香盒(こうごう)は中国から伝えられた堆朱(ついしゅ)の技を学んだ日本的な作品です。堆朱(ついしゅ)は漆を重ね合わせ、時間をかけて乾燥させた後に彫り出す手法が用いられています。一方、鎌倉彫は木彫りの上に朱塗りを塗る手法で、短時間で完成するにもかかわらず堆朱(ついしゅ)に劣らぬ風情を醸し出すことが出来ます。室町時代の応仁の乱の際には京都からさまざまな技術を持った職人が諸国へ分散し、全国各地で独自の工芸品が生まれるきっかけとなりました。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 茶道の影響

喫茶の流行とともに工芸にも大きな変化がおこります。茶会記によれば、茶の湯の場は絵画・工芸品の展覧会場であったことがわかります。床の間に掛ける書画の掛け軸は、絵画や書とそれを飾る表具の裂(きれ)が一体化した作品であり、また床の間に置かれた花と器は調和の取れた独自の空間を形作ります。金工による茶釜、陶芸の茶碗・花入、竹工芸の茶筅や茶杓などが茶席の雰囲気を高め、陶人の茶入、漆芸の棗(なつめ)などを包む仕覆(しふく)にも取り合わせの妙が求められました。また「天下一」の名声を競う名人が多々輩出しました。茶釜では三条釜座の西村道仁、辻與次郎が有名です。同じく茶釜の大西家、彫り物の後藤光乗が金座支配の道を拓きました。陶芸では千利久の詫び茶に合致した楽茶碗の長次郎が登場します。大西家や楽家は千家十職としてその伝統が今日でも継承されています。

京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 高台寺蒔絵

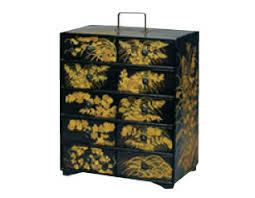

桃山時代から江戸時代初期にかけては工芸の諸技術が復興されきらびやかに展開してゆきました。聚楽第や伏見城の装飾技術は高度に洗練されました。小さな調度品中心だった蒔絵も、高台寺霊屋(おたまや)の須弥壇や厨子扉の装飾となり「高台寺蒔絵」の発祥となりました。

関連する投稿

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京縫・京黒紋付染・京組紐

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京小紋・京鹿の子絞り・西陣織・友禅染

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京仏具・京印章・神祇装束調度品・京石工芸品

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京象嵌・京人形・京表具・京刃物

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京竹工芸品・京扇子・京団扇

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の工芸 漆芸・蒔絵・茶道