京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道珍皇寺の六道まいり

京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道まいりとは?

京都市東山区の六道珍皇寺では、毎年8月7日から8月10日まで「六道まいり」とよばれる盂蘭盆(うらぼん)のお精霊迎え(おしょうりょうむかえ)の行事が行われます。京都では盂蘭盆(うらぼん)の時期に各家庭で供養を行いますが、その霊をお迎えする行事が「六道まいり」です。先祖の霊のことを「オショライサン」(お精霊さん)とよびます。

京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道まいりの作法とは?

「六道まいり」の期間中は京都の花屋さんが合同で参道に出店を設け、高野槙(こうやまき)や蓮などの盆花が売られます。人々はまず最初に高野槙の穂枝を買い求め、次に本堂前で水塔婆に先祖の戒名をしたためてもらいます。

次に境内にある「迎え鐘」を憧き、その後水塔婆を線香場で浄め、地蔵堂前で「水回向」を行って納めます。高野槙は「オショライサン」の依代であるといわれていて家に持ち帰って仏壇に飾ります。

京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道まいりと仏教の関係は?

「六道」とは仏教でいう地獄・餓鬼・畜生・修羅・人道・天道の六つの冥界のことです。人は因果応報の教説により死後はこの六道を輪廻するといいます。六道珍皇寺の門前に「六道の辻」と書かれた石碑があります。「六道の辻」とはこの世とあの世の境目を示しています。

このあたりは、古来鳥辺野とよばれ平安時代の葬地のふもとでした。お盆に帰ってくる先祖の霊を迎えることは、この世とあの世に対する意識を強くするきっかけにもなります。

京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道まいりと小野篁の関係は?

六道珍皇寺には閻魔像は祀られています。その隣には小野篁の像が安置されています。小野篁は百人一首にも「参議篁」として登場する歌人です。昼は朝廷に勤め、夜は地獄の閻魔庁に出仕していたそうです。

六道珍皇寺の本堂裏にある「冥土通いの井戸」「黄泉がえりの井戸」であの世とこの世を行き来していたそうです。あなたも小野篁になった気分であの世とこの世の行き来を楽しんでみられてはいかがでしょうか?

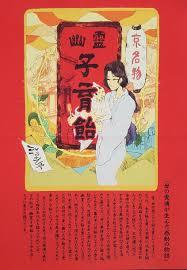

京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道まいりと幽霊子育飴

六道珍皇寺の近くに「みなとや幽霊育飴本舗」(東山区松原大和大路東入二丁目)があります。ここで販売されているのが「幽霊子育飴」で、昔このあたりで夜になると飴を買い求める女性がいたそうです。身重のまま死んだ女性が死後出産し、幽霊となって赤ん坊になめさせる飴を買いに来ていたという言い伝えがあります。六道まいりのついでに買い求めてはいかがでしょう?暑い京都の中でもここだけは涼しいかもしれません。

関連する投稿

現在の記事: 京都観光 おすすめ 文化 京都の祭りと行事 六道珍皇寺の六道まいり